|

|

| ニュージーランド南部地震・写真リポート(写真・文/山村武彦) クライストチャーチ地震 (建物被害1) |

|

|

| |概要|建物被害2|液状化・地盤|ボランティア・コミュニティ|その他の情報| |

|

|

|

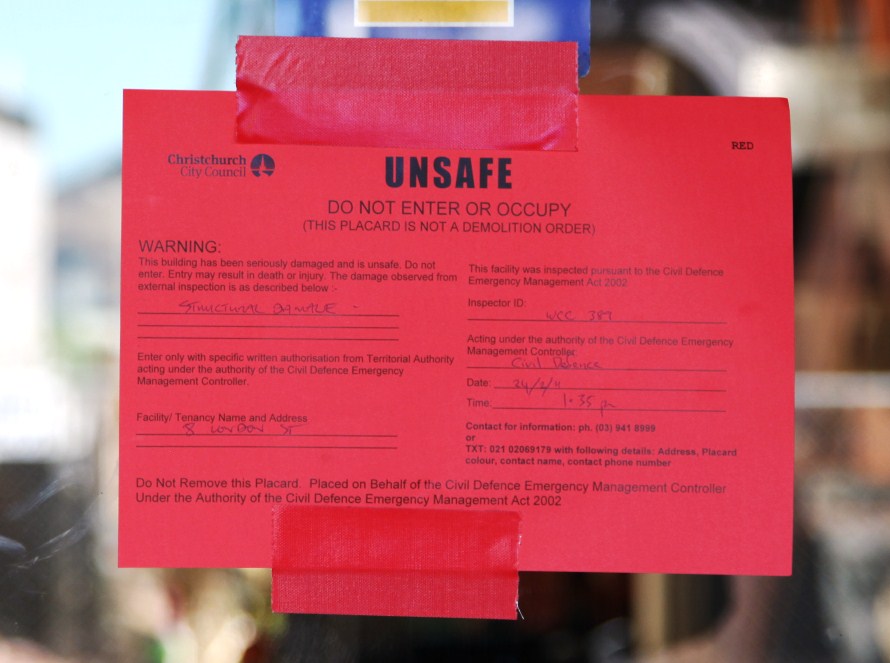

| 日本における「応急危険度判定」のレッドペーパー(危険・立ち入り禁止)と同じようなものだが、NZでは建築構造の専門技師が複数で調査判定するとされる。日本の応急危険度判定よりレベルは高いとされる。 日本人学生が多数犠牲になったとみられるCTVビルは、昨年9月の地震後グリーンペーパー(安全)が貼られ、政府が建物の安全性を認めたとオーナーがコメントしていた。今後、その専門技師判定の妥当性とその責任範囲が争点になると思われるが、そのグリーンペーパーは専門家のチェックを受けずに市職員が貼付したものという情報もある。 今後専門家委員会による調査が始まるが、CTVビル崩壊原因として推定されるとしたら ①耐震偽装設計・手抜き工事:NZの新耐震基準(1984年)以降、1986年にこのビルが建築されたとしているが、「一瞬で崩れ落ちた」と、地震時に目撃したショーン・シングルトン氏の証言からすると、新耐震基準で設計・施工された建物とは到底思えない。新耐震基準で建築されていれば、昨年9月の地震で大きなダメージを受けるはずもないし、一瞬で崩れ落ちることもないはずである。耐震偽装設計か手抜き工事など不正行為の疑いが出てくる。 ②偏心・ねじれ振動(構造物の重心(質量重心)と剛心(剛性中心)が離れている場合偏心・起こりねじれ振動発生)エレベーター位置からして偏心しているように思われる。そして地震時に、剛性が強いエレベーターの揺れと弱い剛性の他の部分とのねじれ振動が発生し瞬時に崩れ落ちたのでは。 ③軟弱地盤と液状化現象(湿地帯を埋め立てた地盤は、地震動が増幅され、激しい揺れになったと推定される) ④躯体が既に損傷していた(昨年の地震で躯体に大きなダメージがあって、今回の地震で壊滅的崩壊につながった) 日本でも地震直後の「応急危険度判定」は重要だが、その後、時を経ず専門家による「恒久危険度判定」制度を設けるべきである。また、既存不適格建物の耐震化推進も焦眉の急である。 |

|

|

|

|

|

|

| クライストチャーチ市シティセンターに近い教会の墓石 12Φ×9㎝のロッドにはめ込まれていた墓標が激しい上下の振動で抜けて倒れたものとみられる |

|

|

|

|

|

|

| バス停もタイヤショップの建物崩壊でレンガとコンクリートが直撃(リトルトン) |

|

|

|

| ここでもレンガは崩れたがガラスが割れていない |

|

|

|

| リトルトンの海岸通り |

|

|

|

| リトルトンのバー |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| レンガ(ブリックス)造り建物で丸い座のついたスキーのストック状鉄製のものは補強材のように見える (ニューブライトンエリア) |

|

|

|

|

|

|

|

| 左側の店舗(木造)はガラスも割れず、地震の3日目くらいから開店できるほどダメージは全くない 右側の店舗(レンガ造り)との明暗を分けている(クライストチャーチ市街) |

|

|

|

|

|

| NZで建築やりホームを手掛けるジャパンホームズ(http://www.japanhomes.co.nz/)の岡部社長に話を伺った。 1、NZでは昨年9月まではさほど大きな地震がなかったため、全体に耐震に対する意識が低かった 2、基礎からブリック(レンガ)の古い建物も多いが、遡及対象でないため耐震化は進んでいない 3、新築で耐震性無かったために被害者が出ても、設計者、施工者、許可発行者が責任を取るようにはなっていない (著しい違法行為があれば別、だが違法行為を証明することは難しいので、グレーのまま誰も責任をとらずに終わると思う) 4、NZの耐震化に寄与したいと思うので、ブリック基礎や家の耐震化推進に有効な工法があれば日本から技術導入したい |

|

|

| |概要|建物被害2|液状化・地盤|ボランティア・コミュニティ|その他の情報 |

|

|